| |

Die Abiturienten von 1919: von links der 4. Kurt Jooss, die 7. Hilde Kast, der 8. Otto Rinshofer

(Das Photo wurde freundlicherweise von Hans Rinsdorfer zur Verfügung gestellt)

_____________

Kurt Jooss

Choreograph

Abiturjahrgang 1919

_____________

Gedanken über Stilfragen im Tanz

_____________

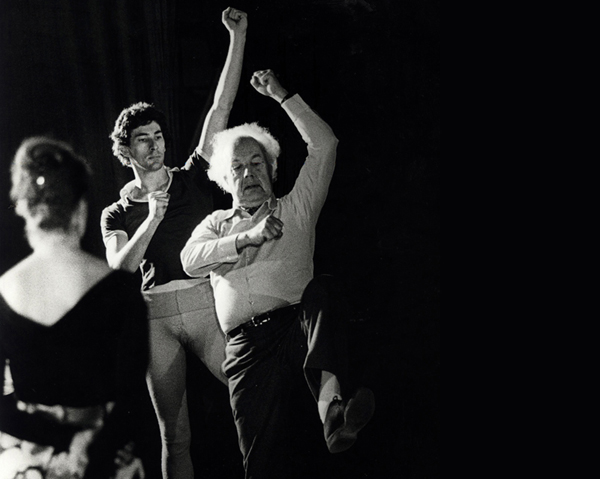

Kurt Jooss bei der Einstudierung seines Stücks „Der grüne Tisch“, 1975 in Jerusalem

Schon der Begriff „Stil“ alleine trägt vielerlei Problematik in sich. – Wir nennen etwas „stilvoll“ oder „stillos“, ohne uns unbedingt einig darüber zu sein, was wir damit ganz eigentlich meinen. – Wir sprechen da und dort von „Stilisierung“, – und jeder versteht etwas anderes darunter. Zuverlässiger und eindeutiger werden die Definitionen, wenn es sich um die Betrachtung der großen historischen Stilperioden handelt: etwa der babylonischen, der archaisch-griechischen, der antiken Klassik – – oder, näher zu uns: der Romanik, der Gotik u. s. f. bis zum Barock, Biedermeier und IIe Empire.

Mir will scheinen, daß die Betrachtung dieser großen Stilperioden uns den echten Schlüssel zum Wesen des Begriffs „Stil“ überhaupt liefern kann. –

Woran erkennen wir im allgemeinen einen der genannten Stile? Ohne Zweifel an der charakteristischen Form der Darstellung des Gedankens. Und worin besteht dann diese charakteristische Form? Ohne zu sehr zu verallgemeinern, möchte ich sagen: in der Hervorhebung oder Unterdrückung gewisser, in der Natur bunt gemischter Elemente. – Und wir haben Grund, anzunehmen, daß diese Hervorhebung oder Unterdrückung des an sich naturhaft Vorhandenen jeweils einem Zeitgeist entsprach, einer mehr oder weniger einheitlichen Sympathie oder Antipathie der Epoche für dies oder jenes.

Gestatten Sie mir, für diesen Gedanken das Beispiel zweier Stile zu Hilfe zu nehmen – nämlich, der sakralen Bauweise der klassischen Antike und derjenigen der Gotik.

Der antike Tempel als Erscheinung wird beherrscht durch die Horizontale; im flachen Winkel fügt sich das Dach zusammen, der First nur wenig höher als die Seiten. Die vertikalen Säulen sind nur die sicheren Stützen, auf denen das Dach sich – gleichsam liebend – über die Erde breitet. Dagegen der gotische Dom, in dessen letzter Konsequenz zugunsten der Hochstrebung jede, auch die absolut notwendige Horizontale ausgewischt, oder doch zumindest durch vertikallaufende Ornamentik weitgehend zersetzt ist. Die Dächer sind übertrieben steil, die Decken spitzbogengewölbt.

Im gotischen Dom also durchaus die Betonung des Von-der-Erde-Wegstrebens, der himmelwärts gerichteten Vertikalen – im antiken Tempel dagegen die entschiedene Bejahung der Erde durch die Betonung der Horizontalen, der gegenüber die Vertikale nur funktionell bedingt erscheint, durch keinerlei Ornament gesteigert – im Gegenteil: durch das Kapitäl wird jede Säule ganz eindeutig im senkrechten Verlauf aufgehalten und an ihre dienende Funktion dem horizontalen gegenüber erinnert.

Kein Zweifel, daß dieser Einseitigkeit des Formstrebens in beiden Fällen eine Gesinnung, ein Ethos der Periode, zugrunde lag. – – Die Diesseitsfreudigkeit der Griechen schmiegt sich breit der geliebten Erde an; – dem gotischen Menschen wird ebendiese Erde zum engen Kerker, dem er himmelstrebend zu entfliehen hofft; zu steigen oder zu fallen bedeutet ihm Hoffnung oder Furcht, die Vertikale bestimmt sein Denken – und sein Bauen.

Es wäre ein leichtes, entsprechende Parallelismen zwischen der jeweils herrschenden Zeitgesinnung und dem dazugehörigen Stil gerade der Baukunst in vielen anderen Epochen aufzuzeigen, würde uns aber heute zu weit von unserem eigentlichen Thema entfernen.

Es geht uns um Stil im Tanz. – Auch hier hilft uns zunächst die Historie. Doch wenden wir uns hierbei nicht weit entlegenen Perioden zu, sondern unser Anschauungsgebiet liegt in den letzt vergangenen 3 Jahrhunderten beschlossen, in denen sich recht eigentlich die Geschichte der europäischen Tanzkunst abgespielt hat. Mit dem Sterben der Antike verging auch ihre Musik und ihre Tanzkunst. – – Aber während die Musik im Dienst des Christentums schon frühzeitig eine herrliche Auferstehung erlebte, existierte der Tanz für lange Jahrhunderte nur in einer Art vorgeschichtlichen Daseins, als komödiantische Zutat bei Schaustellungen, als beliebte Belustigung bei geselligen Anlässen und bei allerhand Mummenschanz, – oder als Teil höfischer Zeremonie und Erziehung in der Form von Gesellschaftstänzen verschiedenartigen nationalen Ursprungs – und so fort.

Von einer neuerstandenen Tanzkunst können wir eigentlich erst nach der Mitte des 17. Jahrhunderts sprechen, als in Paris die von Ludwig XIV. zusammengerufene Academie de la Danse et de la Musique die Unmasse des vorhandenen, wie gesagt, in Volkstänzen, Schauspringereien, Tänzen der höfischen Gesellschaft etc. lebenden Bewegungsmaterials einer kritischen Sichtung unterzog und dabei gut von schlecht, schön von häßlich, erlaubt von unerlaubt schied.

Damals entstand ein Stil, der erste, heute noch fortlebende Stil des europäischen Kunsttanzes, das sogenannte klassische Ballett. Da nämlich der König selbst ein leidenschaftlicher Tänzer, und von dem Wunsche beseelt war, mit Damen und Herren seines Hofes zusammen in Balletten aufzutreten, so konnte die für ihn entwickelte Tanzart nur noble, königliche Bewegungen brauchen. Durch Weglassen alles Unköniglichen, die königliche Person eventuell Entwürdigenden – und auf der anderen Seite durch Betonen des Hohen und Hehren, des Freien und Selbstbewußten, entstand der Stil des klassischen Tanzes. Überwundene Erdenschwere, perfekte Beherrschung des Gleichgewichts, Stabilität, spielerisch leichte Vitalität, stets frontale Erscheinung und aufrechte Haltung mit stark ausgedrehten Beinen ... alle bewegungs- und haltungsmäßigen Charakteristika des edlen und souveränen Menschen werden im klassischen Tanz herausgehoben und kultiviert – alles Gegensätzliche ist verboten, ausgemerzt, existiert nicht. Der so geschaffene klassische Stil ist königlich.

Dieser königliche Stil erhielt sich auch, als späterhin die höfische Gesellschaft sich längst von der Bühne weg in die Zuschauerlogen verzogen und den Bühnentanz den professionellen Tänzern und Tänzerinnen überlassen hatte – – er erhielt sich auch weiter, als sein aristokratisches Publikum durch die Revolution hinweggefegt wurde, – und er überdauerte in seiner Art noch etliche andere Revolutionen und Restaurationen.

Nicht, ohne indessen auf seinem Wege durch die Zeit eine entscheidende Bereicherung und dadurch beträchtliche Wandlung zu erfahren. Ich meine damit den Tanz „sur la pointe“, den Spitzentanz.

40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts – Hochblütezeit der Romantik und der schwärmerischen religiösen Sehnsucht – – da hebt sich die – wie sie von Théophile Gautier genannt wurde – „allerchristlichste Tänzerin“, Maria Taglioni, auf die äußerste Spitze ihres Fußes und tanzt einen Luftgeist – die Sylphide. – – Mit ihrem sensationellen Erfolg beginnt die Epoche des Spitzentanzes, denn Kolleginnen und Choreographen folgen ihrem Beispiel, das seinerseits wiederum so sehr dem Zeitgeist entspricht: ein feminin betonter Stil der Schwerelosigkeit, der traumhaft reinen Leichte, des geisterhaft Entrückten biegt die Klassik zur Romantik um und drängt den vital menschlichen Ausdruck zurück zugunsten des phantastischen Luftgebildes – oder jenes anderen Lieblingskindes der Romantik: der belebten mechanischen Puppe.

Mit dem weiteren Fortschreiten dieser Entwicklung gegen die Jahrhundertwende bestimmt die weibliche Bewegungsweise mehr und mehr den Stil; der männliche Tänzer wird episodisch und verliert seine Bedeutung; er ist jahrzehntelang nur noch Staffage oder bietet der Partnerin galante Hilfe als Stütze oder Träger bei Sprüngen, Drehungen und ausgefallenen Posen.

Auf diesen, in der Folge mehr und mehr entmenschlichten, abgekühlten, mechanisierten Tanzstil trifft am Anfang unseres Jahrhunderts eine Generation tanzbesessener Künstler mit heißem, gegenwärtigem Herzblut, verbunden einem neuen Zeitgeist, der weder den Grand Seigneur noch den Luftgeist, noch auch die technischen Wunder der lebenden Puppe suchte, sondern den Menschen schlechthin, den leidenden, ringenden, fehlenden, siegenden, bodenständigen oder erdverketteten einfachen Menschen.

In gewaltigem innerem Umbruch vollzieht sich, zusammen mit der äußeren Katastrophe von Weltkrieg und Revolution, eine Neuorientierung in der ganzen Breite des geistigen und kulturellen Lebens. – – Als schroffe Antithese gegen das klassisch-romantische Erbe drängt die neue Kunst und mit ihr der moderne Tanz in die Erscheinung.

Dieser moderne Tanz des Anfangs der 20er Jahre besaß alle Charakteristika eines echten, klar ausgeprägten Stils: starkes Herausheben bestimmter Qualitäten bei konsequenter Unterdrückung der übrigen – und all das basiert auf der allgemeinen inneren Haltung der Periode, auf der Geistesverfassung, der alles das entsprang, was wir im allgemeinen unter dem Generalnenner „moderne Kunst“ zusammenfassen.

Aus unbekannten Tiefen des Unterbewußtseins aufbrechende, oft chaotische Impulse suchen ihre Verwirklichung in der Bewegung. Dämonisches drängt nach körperlichem Ausdruck.

Dem allem ist das Vokabularium des klassischen Tanzes völlig unangemessen und fremd; eine ganz neue Bewegungssprache artikuliert sich instinkthaft, wie von selbst.

Es sind eine Reihe ganz verschiedenartiger künstlerischer Individualitäten, die um das Neue ringen. Der sogenannte „Ausdruckstanz“ sieht bei jedem seiner Träger anders aus, da er aus ganz persönlichen Quellen entspringt, – – und doch sind gewisse Grundzüge all diesem Suchen gemeinsam:

Die überlieferte Bewegungstradition wird als verstaubt und überfällig empfunden, und der Neue Tanz betont und kultiviert alles das, was die vorhergehenden Stilperioden königlichen, erdentrückten oder puppenhaft mechanischen Gepräges verbannt und verpönt hatten.

Wo früher nur traumhafte Leichte galt, lebt der Tanz sich jetzt in erdverbundener Schwere aus; statt der übertriebenen Kultur der Balance wird das Gleichgewicht jetzt kunstvoll aufgegeben, um zu stürzen, zu fallen oder Bewegung schwunghaft fließen zu lassen. – – Ganze oder teilweise Entspannung und Gelöstheit der Glieder statt ununterbrochen beherrschter Spannung – das und vieles andere sind die Charakteristika des neuen, mit dramatischer Ausdruckskraft geladenen Stils. – Auch die Themen der Darstellung gleiten von den Höhen des königlichen, elfenhaften oder puppenhaft unbelasteten Daseins herab in die tiefsten Niederungen des Menschlich-Allzumenschlichen.

Der neue Tanz, erst wild und frei und chaotisch, besann sich auf sich selbst und fand in sich die Regeln und das Gesetz des neuen Stils. Das zentrale Erlebnis im neuen Tanz bildet die Erfahrung des innigen Zusammenhangs der körperlichen Geste, überhaupt jeder äußeren Bewegung, mit einem Inneren, mit der Gemütsbewegung.

Das Bewußtsein dieser Aussagekraft der Bewegung war dem im mechanischen Formalismus erstarrten nachklassisch-romantischen Tanz völlig abhanden gekommen.

Von dieser zentralen Erfahrung der körper-seelischen Entsprechung aus eröffnet sich eine neue Sicht auf das gesamte Gebiet des Tanzes; vom Neuen her zeigt das Alte wieder seinen wahren lebendigen Sinn, und uns Heutigen formt sich aus alt und neu die lebendige Gegenwart. – Die Analyse des klassisch-romantischen Erbes einerseits und des „modernen Tanzes“ andererseits hat uns einen Reichtum des Bewegungsmaterials beschert von bisher unbekannter Farbigkeit – – und im Bewußtsein dieses Reichtums schöpfen wir aus dem Vollen.

Wir kennen prinzipiell keine Bevorzugung, trotzdem wir wohl zu unterscheiden wissen.

Uns ist der König ein König, der Lump – Lump. Wir sehen aber in beiden zu allererst den Menschen. Es sind Heilige und Schurken, schwache und starke, kühle und heiße Charaktere, aus denen sich das große, herrliche Leben baut, das wir feiern in unserer Kunst. – Nicht Einseitigkeit, sondern Allseitigkeit ist unsere Freude. Nicht das Schweben in Leichtigkeit allein, nicht das Wühlen in Schwere als solches kann uns befriedigen: aus der Erfahrung vom Wesen der Pole wuchs die Freude am Kontrast.

Hoch und tief, stark und schwach, langsam und schnell, eng-weit, groß- klein, schwer-leicht, stabil-labil, dunkel und hell – – es sind die Kontrast-Paare, die uns faszinieren, in kraß dramatischen Gegensätzen oder in feinst gemischten Nuancen.

Keine prinzipielle Bevorzugung des einen vor dem anderen, kein Weglassen des Verpönten oder als häßlich Empfundenen – keine Auswahl also!

Demnach: kein Stil!??

Wirklich, nach dem, was wir bisher über echte Merkmale von Stil gesagt haben, müßten wir zugeben: wir haben keinen Stil, – – wir wollen keinen.

Aber damit sind wir nicht bei unserer Sache!

Es handelt sich diesmal um ein Stilbewußtsein, ein Stilstreben im tieferen Sinn, und ich möchte die Meinung aussprechen, daß wir darin ebenso konsequent und streng sind, wie irgend eine Epoche vor uns. – Auch wir unterscheiden gut von schlecht und treffen unsere Wahl und verwerfen als schlecht, was uns nicht paßt.

Aber das Prinzip der Wahl ist ein anderes als früher. Gut ist nicht immer gut, und unpassend ist nicht unter allen Umständen unpassend. Unsere Wertung ist relativ geworden. – Lassen Sie uns zu unserer ursprünglichen Feststellung zurückkehren, dernach ein echter Stil dem jeweils herrschenden Zeitgeist und seinem Ethos entspricht ... wie dann äußert sich der Geist unserer Zeit?? – Ich glaube, nicht falsch zu gehen, wenn ich sage: in jedem Fall in einem rücksichtslosen Streben nach Wahrheit, in einem illusionslosen Suchen nach der wirklichen Natur der Dinge, nach ihrem wahren Wesen.

Nachdem uns die Bewegung ihre Geheimnisse preisgegeben hat, nachdem wir den Sinn einer klassischen Pirouette ebenso wie den einer tief gekrümmten Drehung, den Ausdruck einer Attitüde auf der Fußspitze ebenso wie den eines fließenden Armschwunges richtig zu erleben und zu verstehen gelernt haben, steht – in Übereinstimmung mit dem eben besprochenen Wahrheitssinn unserer Epoche – das Stilgesetz klar vor uns: gut ist, was jeweils wahrer Ausdruck des Themas ist; schlecht, was mit solcher Echtheit nichts zu tun hat.

Dem Tänzer und Choreographen entsteht damit die Aufgabe, in strenger Selbstkritik und kompromißloser Disziplin stets die echte, die wesentliche Bewegung für einen bestimmten Inhalt zu finden und damit zu komponieren. – – Aus dieser Forderung ergibt sich ein schmaler Weg, – der harte Pfad des Wesenhaften, der Essenz. – Hier stehen wir, mit dem ganzen Reichtum des klassischen, des romantischen und des modernen Tanzes, zu dem sich zum Überfluß noch all die lebensvolle Bewegtheit gesellt, die das neu erwachte Studium der noch lebenden Folklore uns liefert, – – diese ganze, überreiche Palette steht zu unserer Verfügung – aber jedesmal verlangt das besondere Thema die Wahl der wesentlichen, wahrhaftigen Bewegung und verbietet, was unwesentlich ist.

Ich stehe daher nicht an, für uns heutige vom Streben nach einem wesentlichen Stil zu sprechen – man könnte ihn, neben anderen „ismen“ Essentialismus nennen.

Für den werdenden Tänzer und Choreographen bedeutet das essentialistische Prinzip eine harte Schule, und die Unterrichtsmethode stellt die höchsten geistigen und körperlichen Anforderungen an Schüler und Lehrer. – Nur in gewissenhaftester Konzentration können wir die „Essenz“ bereiten, aus der unser Kunstwerk entstehen soll.

Ich möchte nun hier nicht mißverstanden werden. Die harte Forderung nach dem Wesentlichen braucht nicht nach trockener Kargheit zu schmecken. Unser Streben ist nicht in erster Linie ein wissenschaftliches, sondern ganz und gar ein künstlerisches.

Und wenn die Welt ein großartiges Spiel Gottes ist, dann ist die Kunst die Fortführung und Verherrlichung dieses Spiels der Schöpfung durch den Menschen mit den ihm eigenen Mitteln.

So schaffen wir das Kunstwerk mit allen uns zu Gebote stehenden Kräften der Erkenntnis und der Fantasie, mit der Fähigkeit zu reizen, zu schmücken, zu überraschen, aufzuregen und in Erstaunen zu setzen durch Übertreibung – – – was aber soll, was darf übertrieben werden?

Der Sinn, das Wesentliche des Themas – daraufhin soll sich die Darstellung stilisieren!

In solcher Weise verstehen wir die so häufig mißverstandene Forderung Diaghilew's an Jean Cocteau: „étonne moi!“ – „Laß mich staunen!“ – Das Erstaunliche darf nicht darin bestehen, daß das Ungereimte, der Un-Sinn, sich breit macht, sondern das Außergewöhnliche muß passieren im Sinnvollen.

Das Erstaunliche sei, daß der Sinn eine wesenhafte Manifestation erfährt, die an Klarheit, Schlagkraft und Vollendung, an Einmaligkeit weit über dem Alltäglichen steht.

Darum ist uns im Tanze wie in jeder Kunst die höchste darstellerische Leistung, die Virtuosität, die schlackenlose Reinheit müheloser Perfektion gerade gut genug – – gut allerdings nur dann, wenn sie den Sinn klarer und strahlender als üblicherweise enthüllt, anstatt – selbstherrlich und eigenliebig – sich vorzudrängen und ihn zu verstellen. – –

So arbeiten und schaffen wir, in äußerer Freiheit untertan dem inneren Gesetz, frei in der Wahl der Mittel, gebunden durch die Ordnungen des Wesentlichen, im Stil der Zeit.

Professor Kurt Jooss

(Studium der Musik an der Musikhochschule Stuttgart.

Schauspielstudium bei Remolt-Jessen in Stuttgart.

Tanzstudium bei Rudolf von Laban in Stuttgart und Hamburg.

Nach der Rückkehr aus dem Exil in England 1949 Direktor

des Instituts für Tanz an der Folkwang-Hochschule in Essen.)

Weiteres siehe Wikipedia-Artikel

Kurt Jooss auf YouTube

„Der grüne Tisch“, Szenen aus der Uraufführung von 1932

[aus: 50 Jahre Schubart-Gymnasium, Aalen: 1914 – 1964,

Hrsg.: Friedrich Heintzeler, Aalen: Schubart-Gymnasium, 1964, S. 48-55]

|