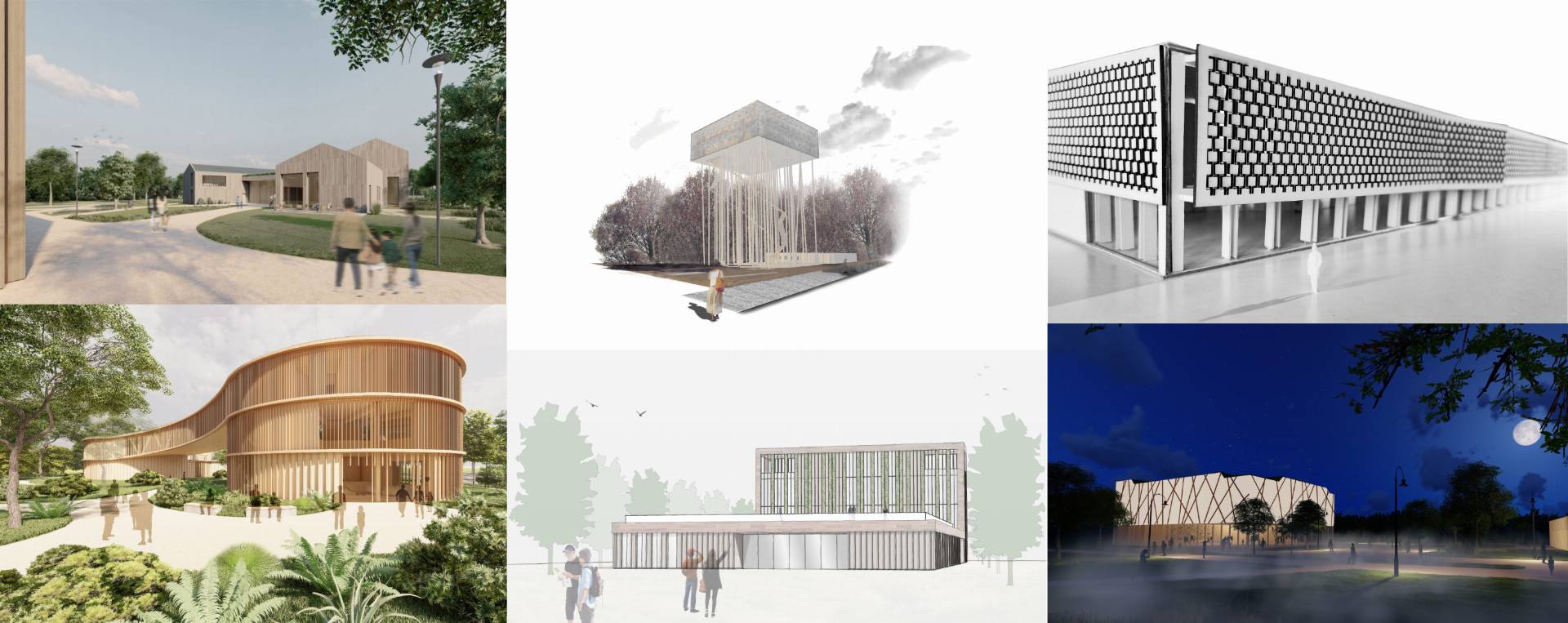

Naturmuseum mit Planetarium und Sternwarte - Tom Widmaier

Erweiterung der Umwelt-Bildungs-Meile am Botanischen Garten: Eine Chance für Augsburg

Projektbeschreibung

Bachelorarbeit Tom Widmaier, WS 2021-22

Integraler Entwurf mit Schwerpunkt nachhaltiger Materialeinsatz, Lebenszyklus, Typologie

Betreuung: Prof. Dr. Joachim Müller, Prof. Susanne Runkel

Studiengang: Energieeffizientes Planen und Bauen – E2D

Aus der Aufgabenstellung:

„Umweltbildung gewinnt vor dem Hintergrund der übergeordneten Perspektive eines Wandels zu mehr Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit zunehmend an Bedeutung. Die Ziele nachhaltiger Entwicklung, etwa gemäß der von der UN verabschiedeten Agenda 2030, erfordern somit u.a., „dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen (…)“.

Das Naturmuseum Augsburg kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Als ältestes Museum der Stadt hat es eine bewegte Geschichte hinter sich. Seit 1991 befindet sich die Sammlung und ein Planetarium als Teil des Einkaufzentraums „Augusta Arcaden“ in guter innerstädtischer Lage, hat derzeit aber kein ihrer Bedeutung angemessenes Gebäude oder Kontext, welche weitere Möglichkeiten der Umweltbildung eröffnen könnte. Ein große Chance für Augsburg bietet sich mit den Erweiterungsflächen des Botanischen Gartens Augsburg, wo derzeit mit dem „Umweltbildungszentrum Augsburg“ ein erster wichtiger Baustein einer „Umweltbildungsmeile“ entsteht.

Aufgabe ist daher der Entwurf eines Neubaus für das Augsburger Naturmuseum mit Planetarium und einer Sternwarte. Das Programm umfasst zusätzlich einen Veranstaltungsbereich „Forum“, ein Cafe/ Restaurant und pädagogische Bereiche mit Werkstattcharakter. Ein Übernachtungsbereich mit 30 Schlafplätzen bietet Raum z.B. für Schulklassen oder Erwachsenengruppen. Die Synergie aus dem Hybrid unterschiedlicher Nutzungen und dem besonderen Ort soll voll entfaltet werden. Hierzu ist eine besonders hohe Qualität der Innenbereiche, der Blickbeziehungen sowie der Kommunikationsflächen unumgänglich. Ebenso zentral ist auch die Wirkung nach außen, bei der das Gebäude selbst eine exemplarische Vorbildfunktion für zukunftsfähiges Bauen einnimmt.“

Erläuterung des Entwurfs (Tom Widmaier):

Ziele

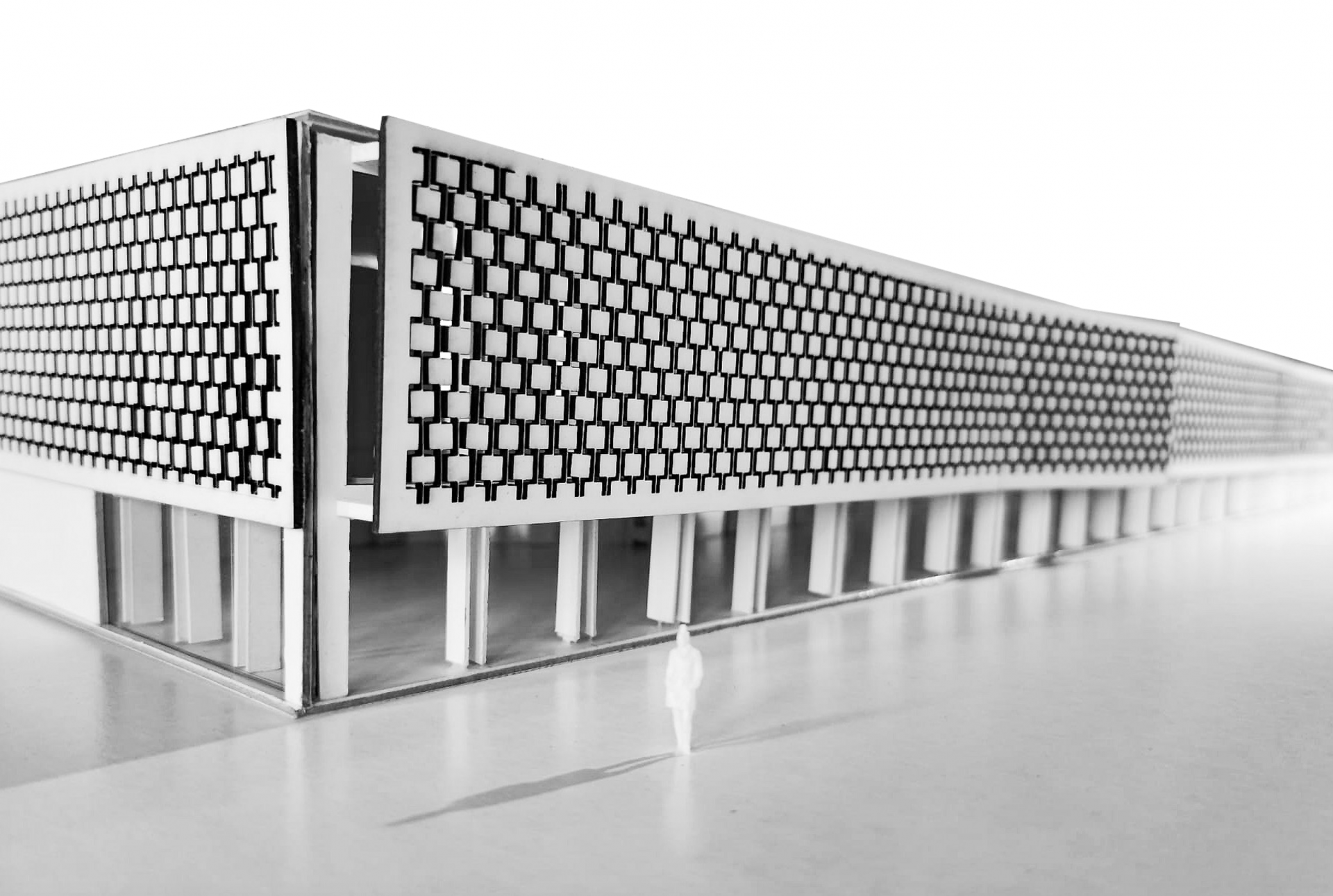

Das neue Naturmuseum in Augsburg steht für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Durch Einsatz lokaler und nachwachsender Materialien, die Nutzung natürlicher Ressourcen wie Wind und Sonne und die Ausnutzung physikalischer Phänomene wie Thermik oder Verdunstungskälte wird das Naturmuseum zum Vorbild für nachhaltiges Bauen. Die Architektur mit ihren aufeinander abgestimmten und an die spezifischen Anforderungen des Naturmuseums angepassten Komponenten integriert das Gebäude selbstbewusst in seine Umgebung.

Das neue Naturmuseum befindet sich im Spickel-Gebiet in Augsburg in direkter Anbindung an die Erweiterungsflächen des botanischen Gartens. Westlich des Gebäudes befindet sich das Umweltbildungszentrum, auf südlicher Seite der Parkplatz und der Augsburger Zoo. Das Naturmuseum fügt sich gut in die Umgebung ein und ergänzt das Naturerlebnis in der wunderbar grünen Umgebung mit wichtigem Kultur- und Bildungsaspekt. Der Haupteingang befindet sich westlich als Gegenüber des Umweltbildungszentrums mit Anbindung an den Parkplatz. Durch die öffentliche Rampe wird das Gebäude Teil des Parks und der Erweiterungsfläche des botanischen Gartens, mit Sicht über den gesamten Zoobereich und botanischen Garten.

Zentral bei der Entwurfsfindung des neuen Naturmuseums in Augsburg ist der Erlebnisrundweg. Dieser startet und endet im Foyer am Haupteingang auf der Westseite gegenüber des Umweltbildungszentrums. Um den idealen Rundweg herzustellen bietet sich eine Innenhoftypologie an.

Um den Bezug zum Park herzustellen ist die nordwestliche Gebäudeecke an das Gelände angepasst. Dadurch entsteht eine öffentliche Rampe, die den Platz zwischen Museum und Umweltbildungszentrum erweitert und das Gebäude Teil der Landschaft werden lässt. Die Rampe kann auch außerhalb der Öffnungszeiten des Museums als Treffpunkt mit toller Aussicht genutzt werden und schirmt den Innenhof und die Erweiterungsflächen des botanischen Gartens vom Parkplatz und der Zufahrtsstraße ab.

Durch die öffentliche Rampe entsteht als Kontrast zu dem langen Museumstrakt ein großer Raum mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Hier ist eine große Sitztreppe platziert, die für Vorträge genutzt werden kann und das Ende des Museumsrundgangs darstellt.

Ein weiterer spannender Raum entsteht auf der anderen Seite mitten im Museum durch das Absenken des Planetariums. Dieses ist durch die großen Fenster an der Ostfassade von der Straße aus sichtbar und wirkt so als Blickfang und Anzugspunkt für Besucher.

Die Gesamterschließung des Museums erfolgt über eine Rampe mit maximal 6% Steigung. So entsteht ein spannendes Spiel mit den Raumhöhen, diese können optimal an die Nutzungen angepasst werden. Die Austellungsräume haben alle eine lichte Raumhöhe von mindestens 4 Metern, die Schlafräume , WC‘s und Abstellräume hingegen lichte Höhen zwischen 2,45 und 3 Metern. In dem Startbereich der Rampe ist das Planetarium platziert, um den Raum unter der Rampe nutzen zu können.

Die Nord- und Ostfassade sowie die Fassaden im Innenhof sind mit begrünten, vorgehängten Elementen ausgestatten, die verschiebbar sind. Durch diese Elemente kann der Lichteinfall in den Innenhof gesteuert und somit an den Lichtbedarf angepasst werden. Vor allem in den Museumsräumen ist das ein hilfreiches Element.

Die Süd- und Westfassade ist durch eine Rotorelementfassade bekleidet (s.u.). Die leichten Savonius-Rotoren aus Aluminium produzieren Strom und können durch einen Regler fixiert werden, um den Lichteinfall in den Innenraum zu steuern. Diese Windfassade steht als Vorbild für ein nachhaltiges modernes Gebäude.

Abgabeleistungen

- Lageplan (M 1: 500), Grundrisse, Ansichten, Schnitte (M 1: 100/ 1:200)

- Materialkonzept incl. Detaildarstellungen M 1:10 der Fassade. Ein besonderer Fokus liegt auf einem nachhaltigen Materialeinsatz incl. der Demontage- und Recycling-Fähigkeit

- Energie- und Ökobilanzierung:

_ Konzeptphase: Drei strategische Varianten mit qualitativer Beschreibung der Konzeption, Konstruktion und Technik sowie Kenndaten (U-Werte, Ökodaten, erneuerbare Energien …)

_ Entwurfsphase Energiebilanzierung: mit Auswertung End- und Primärenergiebedarf Ist und Referenz, Einsatz erneuerbare Energien sowie passive Maßnahmen

_ Entwurfsphase Ökobilanzierung (eLCA): mit Randbedingungen der Zertifizierung DGNB und mit folgender Auswertung (Zahlenwerte und grafisch):

- GWP Global Warming Potential (in kg CO2äquivalent pro m2NGF) Gesamt sowie differenziert nach Konstruktion und Nutzung

- GWP Global Warming Potential (in kg CO2äquivalent pro m2NGF) der Konstruktion: Differenziert nach AW, DE+TR, DA, BP, FE, IW und TGA und differenziert nach den jeweiligen Modulen A bis D - Standort iund soziale Nachhaltigkeitskriterien:

Individuelle Bewertung des Standortes gem. SITE 1.1, 1.3 und 1.4, Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes, Nachweis der Tageslichtversorgung, barrierearmer Zugang und Nutzungsmöglichkeiten. - Modelle M 1:500 / 1:100

Die Abgabeleistungen insbes. der Energie- und Ökobilanzierung sind in einem gesonderten umfangreichen Berichtsheft nachgewiesen.

Ansprechpartner | |

Telefon: | +49 821 5586-2114 |

Ansprechpartnerin | |

Telefon: | +49 821 5586-3177 |